櫛田神社

くしだじんじゃ

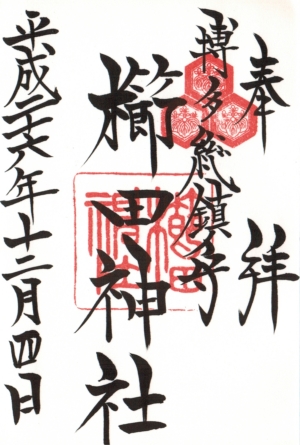

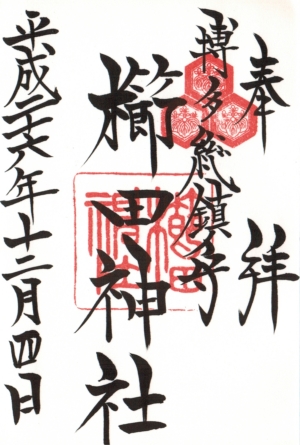

参拝日:2014年12月4日

2014年12月に小倉への出張となり、前乗りしての参拝を計画。2014年12月4日の参拝。

博多駅到着後に警固神社に向かい、そこから徒歩で当社へ。国道202号線を東へ約20分、途中中洲を、夜の賑わいぶりを思いながら通る。しとしと雨は継続中。13:00頃到着。

福岡県福岡市博多区上川端町に鎮座。川端商店街に隣接し、南側には博多キャナルシティという巨大商業施設がある博多繁華街の中心地。

博多祇園山笠で有名で、福岡県に留まらず、本邦屈指の祭り。中世以来行われ、オッショイの掛け声と共に山笠を担ぐさまは勇壮で知られる。先の警固神社と同じく訪れてみたかった神社。

創建について二説伝わっている。

1.社伝に天平宝字3年757、託宣によって伊勢國多気郡櫛田神社の大幡主大神を勧請、天慶4年941、藤原純友の乱鎮圧の任を受けた小野好古が山城國の祇園社の素戔嗚を勧請し、戦勝を祈願した。

天照皇大神については不詳で、大幡主大神が天照皇大神に奉仕する一族であることから、大幡主大神の勧請と同時期とする説がある。

2.平安時代末期に肥前國神埼荘櫛田宮を勧請して創建。

神埼荘はこの時期平氏一門の所領で、日宋貿易の拠点となっていた。

櫛田宮の博多への勧請は、神埼荘から博多津へ、畿内への貿易中継拠点として地位の移動に伴うものと思われる。

そして大輪田泊の再開発と福原遷都、厳島神社の二十二社列格運動が同じ時期であり、とても興味深い。

三柱の神(大幡主大神、天照皇大神、素戔嗚大神)を三社形式で祀っている。

大幡主大神は大若子命ともいい、垂仁天皇の時、越の国で乱を起こした阿彦の討伐を成した。その時、大いに旗(幡)を振りかざし戦ったことから、大幡主とも呼ばれるようになったという。

初代伊勢国造の天日別命の子孫でもある。

ということで、伊勢国とも関わりがある神社。創建の二説は、どちらも他地域の櫛田宮(神社)の勧請で、創建説(2)の肥前國櫛田宮も、あるいは伊勢平氏が関与した伊勢國の櫛田神社の勧請であったのかも。

境内入口の鳥居と隋身門(楼門)

左脇に社号標、「博多総鎮守櫛田神社」とある。鳥居の扁額は「櫛田宮」。

隋身門の扁額「威稜」

神聖、神の威厳を表す言葉。

振り返って隋身門

公式には「楼門」とされている。でも楼門の定義からは外れているようにも思える。

神門

拝殿

櫛田造りと呼ばれる。

拝殿内陣

祭神毎に扁額が掲げられている。

本殿

透塀に囲まれている。

本殿後方から

後方にも回り込める。テレビ撮影らしい一団が同じ時間帯に。

境内社はとても多く、境内の奥まった場所にある。境内右奥の注連懸稲荷神社から反時計回りに掲載してみる。本殿後方の末社は八社連棟で、松尾神社、諏訪神社、金刀比羅宮、皇大神宮、竈門神社、今熊野神社、松木天満宮、石堂神社。

注連懸稲荷神社

境内の右奥にある。

末社

本殿の後方にある。

二十二社

二十二社制に列した社の祭祀ではなさそう。

夫婦恵比寿神社

白龍権現社、児安社

その他境内外の施設を訪問順に掲載。

飾り山笠

霊泉閣の井戸

境内から湧き出でる霊水。

花本大神句碑

松尾芭蕉の神号で、芭蕉の句が刻まれている。

南側の境内入口

境内社の鳥居?

経緯不詳だが、過去に独立していた境内社鳥居の移設と思われる。

茶室

博多べい

太閤町割りで再興された街に作られた土塀。

櫛田のぎなん

福岡県天然記念物指定の銀杏の木。

北側の境内入口

県道43号線沿いの一の鳥居

境内入口の鳥居から約250m。

交通機関・駐車・駐輪情報・到着難易度・参拝時間・御朱印

福岡市地下鉄七隈線櫛田神社前駅すぐ。

駐車場=無し、駐車=バイク×、自動車×。コインパーキング利用推奨。

最寄駅にほぼ隣接した立地、バイク、自動車に関わらず容易に到着できる。

境内社、県道43号線沿いの一の鳥居含めて参拝は約50分程度。

御朱印は常時受付のようす。

[作成日]2025年10月13日

[更新日]2025年10月13日

[参考]・週刊日本の神社 ・福岡県の神社 ・明治神社誌料 ・博多観光のしおり(当社で配布)

左脇に社号標、「博多総鎮守櫛田神社」とある。鳥居の扁額は「櫛田宮」。

左脇に社号標、「博多総鎮守櫛田神社」とある。鳥居の扁額は「櫛田宮」。 神聖、神の威厳を表す言葉。

神聖、神の威厳を表す言葉。 公式には「楼門」とされている。でも楼門の定義からは外れているようにも思える。

公式には「楼門」とされている。でも楼門の定義からは外れているようにも思える。

櫛田造りと呼ばれる。

櫛田造りと呼ばれる。 祭神毎に扁額が掲げられている。

祭神毎に扁額が掲げられている。 透塀に囲まれている。

透塀に囲まれている。 後方にも回り込める。テレビ撮影らしい一団が同じ時間帯に。

後方にも回り込める。テレビ撮影らしい一団が同じ時間帯に。 境内の右奥にある。

境内の右奥にある。 本殿の後方にある。

本殿の後方にある。 二十二社制に列した社の祭祀ではなさそう。

二十二社制に列した社の祭祀ではなさそう。

境内から湧き出でる霊水。

境内から湧き出でる霊水。 松尾芭蕉の神号で、芭蕉の句が刻まれている。

松尾芭蕉の神号で、芭蕉の句が刻まれている。

経緯不詳だが、過去に独立していた境内社鳥居の移設と思われる。

経緯不詳だが、過去に独立していた境内社鳥居の移設と思われる。

太閤町割りで再興された街に作られた土塀。

太閤町割りで再興された街に作られた土塀。 福岡県天然記念物指定の銀杏の木。

福岡県天然記念物指定の銀杏の木。

境内入口の鳥居から約250m。

境内入口の鳥居から約250m。